こんにちは。

いつもクラ・ゼミ札幌東苗穂校第2のブログをご覧下さり、誠に有難うございます。

壁紙は令和7年4月バージョンです。

お子様のご入園・ご入学おめでとうございます。👏👏👏

さて、このブログをご覧いただいているということは、

お子様の言葉の発達について、何かお感じになっていることがあるのではないでしょうか?

今回は言葉の発達に関し、言葉の習得が上手く出来ていないお子様に対し

どのような関わり方をすれば良いか、効果的なものをご紹介したいと思います。

とても重要なことですので、ぜひご覧下さい。

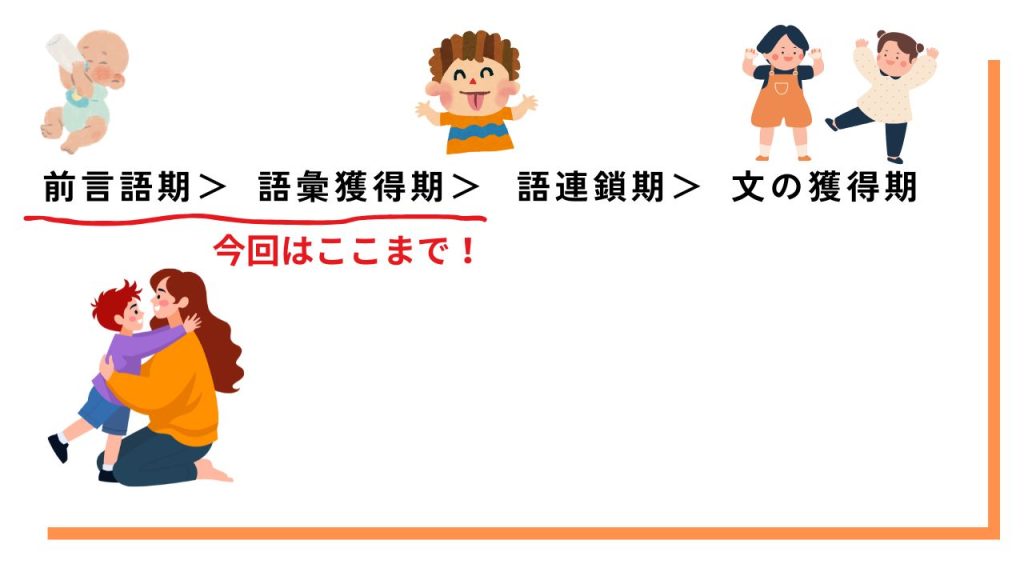

言語の獲得段階

まずは下の表をご覧下さい。

表にあるように、言葉の発達にも段階があります。

前言語期、語彙獲得期、語連鎖期、文の獲得期とお子様は段階を経て言葉を習得していきます。

※今回取り扱う内容は、語彙獲得期までです。

前言語期:赤ちゃんがまだ言葉を話せない時期のことです。

この時期の赤ちゃんは、「泣く」「笑う」「声を出す」「人の顔を見る」などの方法で、

自分の気持ちを伝えようとします。

言葉を使わずに、体や声でコミュニケーションを始める大切な時期です。

語彙獲得期:子どもが言葉を少しずつ覚えて話し始める時期のことです。

最初は「ママ」「ブーブー」など身近な言葉から覚え、だんだんと使える言葉が増えていきます。

物の名前や気持ちを表す言葉などをたくさん吸収して、話す力の土台を作っていく大切な時期です。

語連鎖期:子どもが2語以上の言葉をつなげて話し始める時期のことです。

例えば「ママ きた」「ワンワン いた」など、単語と単語をつなげて、

自分の気持ちや出来事を少しずつ伝えられるようになります。

言葉でのコミュニケーションが大きく広がり始める大切なステップです。

文の獲得期:子どもが3語以上をつなげて、簡単な文章を話せるようになる時期のことです。

例えば「パパとこうえんいった」「あかいくるまがはしってる」など、

主語や述語を含んだ文で気持ちや出来事を伝える力が育っていきます。

文法の基礎が少しずつ身につき始める時期でもあります。

いかがでしょうか。こういった言葉の発達段階において、実は対応方法も違ってくるのです。

【言葉のシャワーに効果はある?】

よく言われるのが、「言葉のシャワーを沢山浴びせるように」ということです。

あなたは聞いたことがありませんか?

しかし、このことは必ずしも間違いではないにしても、これだけでは言葉の力は伸びていきません。

むしろ、このように教わった保護者様が一生懸命にお子様に言葉を言わせようとしたり、

教え込もうとしていたり…。かなり大変そうにしていたことを私は目の当たりにしたことがあります。

そうではなく、ここにはきちんとした理論と対応があるのです。

理論と言ってもそんなに難しいお話ではありませんので、ぜひ実践していただけたらと思います。

それでは、順を追って説明していきますね。

言葉の習得が苦手なお子様の特徴

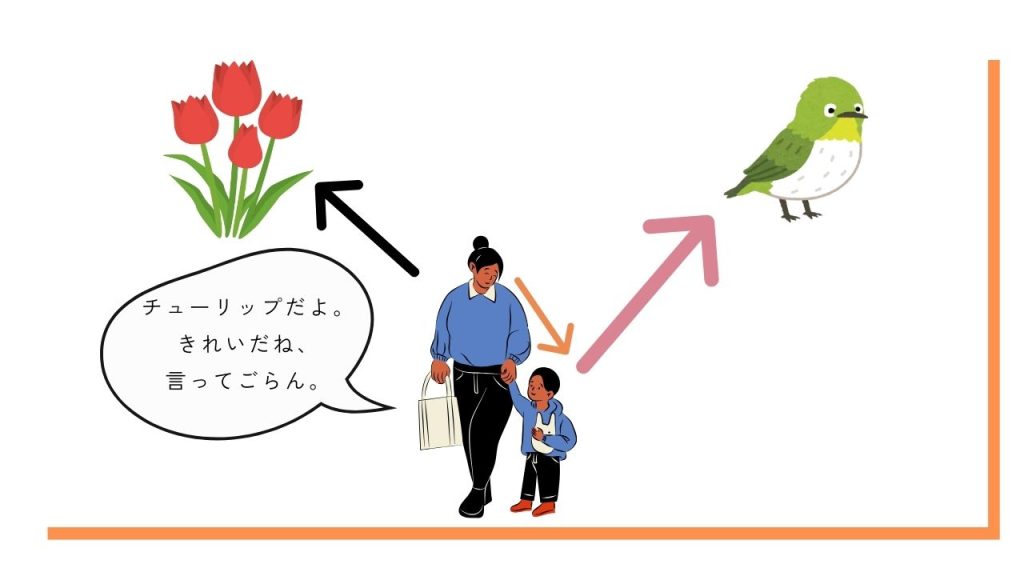

例えばですが、お母さんが綺麗に咲いている「チューリップ」を見て、

「チューリップだよ」とお子様の前で言ったとします。

しかし、よく考えてみて下さい。

お子様は道端に生えているその物体を、「チューリップ」とそれだけで認識出来るでしょうか?

それどころか、お子様は近くにいた「小鳥」に興味を持ち、そちらを見ているかも知れません。

これでは、「チューリップ」という言葉を習得出来ませんよね?

定型発達と言われるお子様方は、

相手の意図するものを感じ取る共感的理解が得意な傾向があるようです。

しかし、発達が少し緩やかであったり自閉的な傾向が強いお子様、

言葉の習得が少し遅いと感じられるお子様は、この共感的理解の力が未熟な場合があります。

ですので、上の図のようにどこか食い違いが生じた状況になりがちです。

では、その穴を埋めるにはどのような対応が必要なのでしょうか?

教え込むのではなく、言葉を「つかみとる力」が大事!!

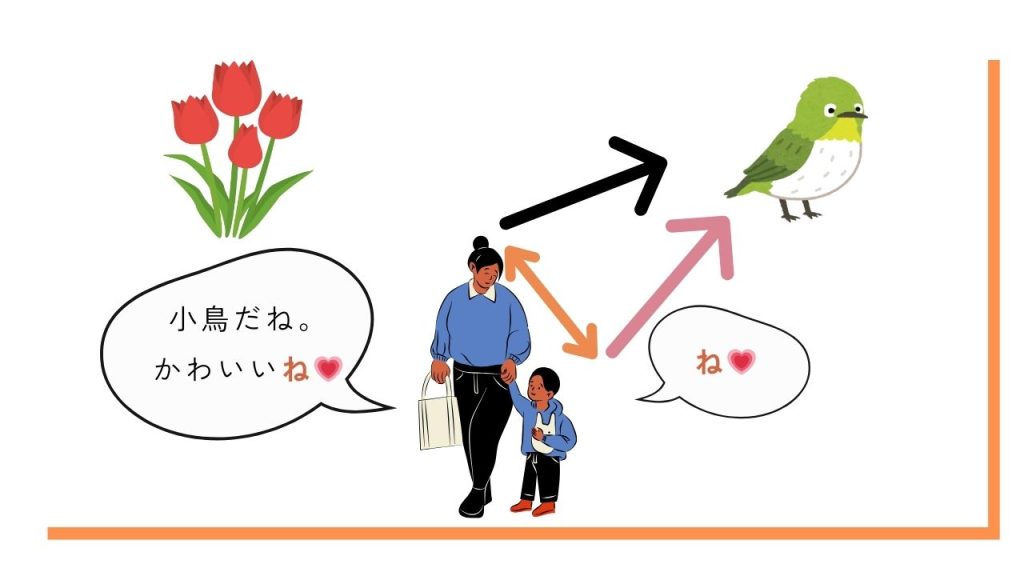

お話を元に戻します。

今度は綺麗に咲いているチューリップではなく、お子様が興味を持っている小鳥を題材にします。

木の枝にいる小鳥を見かけて、「あっ!小鳥だね」「かわいいね」と言いますよね?

するとお子様は、現在興味があって見ている生き物を「小鳥」と認識することになります。

こうして、お子様は「小鳥」という言葉をつかみ取り、自分の言葉として習得していくのです。

ここで大切なのは、保護者と物体(ここでは「小鳥」)、お子様が、

トライアングルのような関係を持つことです(これを共同注意と言います)。

また、お子様と「小鳥だね!」「かわいいね!」というように、その場を共有することも重要です。

なんとなくかも知れませんが、共同注意や場の共有を大事にしたほうが、

無理やり言葉を教え込むより着実に言葉を習得していける気がしませんか?

こういった状況の中でお子様は言葉を習得していきますから、

初期の言葉の発達において大事なのは、、、

・先ほど少し取り上げた共同注意、その他にも意図理解の力

→こちらが無理に教えるのではなく、お子様が興味のあるものを題材にすることで、

保護者様・興味のあるもの・お子様のトライアングル関係を形成。

また、いないいないばぁっ!のように、いつ「ばぁっ!」と言うのかを期待させる、

こういった相手の意図を理解する力がお子様の共感的理解も促します。

・子どもと遊ぶこと、楽しむこと

→お子様は遊びの中で興味の幅を広げていきます。楽しさや興味を保護者様と共有することが

言葉の習得にとって最も大事なことを、ご理解いただけたのではないでしょうか。

おわりに

いかがでしたか。それでは今回のまとめに入ります。

・言葉の発達段階に応じて支援方法も変わる

・言葉をお子様に沢山浴びせるだけでは不十分。特に発達が緩やかなお子様にとっては難しい

・お子様の興味や関心に対し、保護者様・興味の対象・お子様のトライアングルの形成と共有が大切

今回は、語彙獲得期までのお子様に対し、どのような関わり方が大切かをご紹介しました。

次回はさらに具体的なアプローチ方法をお伝えする予定です。

ブログをお読みいただいた保護者様のお役に立てたら幸いです。楽しく子育てをしていきましょう!

もし良かったら、Part.2も続けてご覧下さい<(_ _)>

体験療育を実施しています。ご相談なども承っております。

お気軽に、お電話やホームページを通してお問い合わせ下さい。

では、今回はこの辺で。

こどもサポート教室クラ・ゼミ札幌東苗穂校第2

住所:札幌市東区東苗穂9条2丁目17-37昭輝ビル2階

電話番号:011-791-2075

営業時間:10時から19時(日曜は休業日)