こんにちは。

いつもクラ・ゼミ札幌東苗穂校第2のブログをご覧下さり、誠に有難うございます。

壁紙は令和7年5月バージョンです。

5月といえば運動会の季節ですね。お子様方を応援しています📢🏳🌈👍

さて、今回は前回の続きとなります。

※前回の内容はコチラです。言葉の発達に関する大切な内容ですので、よろしければご覧下さい<(_ _)>

今回は前回の内容の他に、言葉の習得が上手く出来ていないお子様に対し

どのような関わり方をすれば良いか、そのお話をしたいと思います。

今回もとても重要ですので、ぜひご覧下さい。

前回の内容の振り返り

まずは前回の内容を簡単に振り返ります。

・言葉の発達段階に応じて支援方法も変わる

・言葉をお子様に沢山浴びせるだけでは不十分。特に発達が緩やかなお子様にとっては難しい

・お子様の興味や関心に対し、保護者様・興味の対象・お子様のトライアングルの形成と共有が大切

特に大切なのは、お子様と言葉の対象を共有すること(共同注意)で、

この流れの中でお子様が対象物と名前を一致させることが出来るようになります。

では、今回はその意識を共有した上で、

言葉の獲得に大切なインリアルアプローチというものをご紹介します。

※今回取り扱う内容も、概ね語彙獲得期の前後までです。

インリアルアプローチとは

インリアルアプローチは、お子様との自然なやりとりの中で、言語力を引き出すことを目的としたアプローチです。

特に自閉スペクトラム症(ASD)や発達に偏りのあるお子様への言語支援として注目されています。

まずはインリアルアプローチの概要を簡潔にご紹介します。

◆ インリアルアプローチの基本的な考え方

1.子どもが主役

大人主導ではなく、子どもが興味・関心を持っていることを出発点に、やりとりを広げていきます

2.日常の場面が教材

特別な教材や教室環境ではなく、普段の遊びや生活の中でのやりとりを通じて、言葉を引き出します。

3.相互作用(インタラクション)重視

子どもの表出に対して、大人がうまく「合わせたり」「広げたり」することで、自然な会話を引き出します。

4.模倣や言い換えを活用

子どもが出した言葉をそのまま繰り返したり、少しだけ言葉を足して返すことで、言語の発展を促します。

◆ 特に有効な子ども

・言葉のやりとりがうまくいかない子

・模倣や視線、共同注意が苦手な子

・こちらの指示には応じにくいが、自分のペースで関わることはできる子

◆ 効果

・子ども自身の興味から始めるため、モチベーションが高まりやすい

・無理に言葉を引き出すのではなく、自然に語彙や発話が増える

・親や支援者の関わり方が変わり、子どもとの信頼関係が深まる

では、具体的にどのような実践方法があるのか、その7つをご紹介します。

インリアルアプローチの具体的な方法

◆ 主な実践方法

では、7つあるインリアルアプローチの方法をご紹介します。

①こどもの行動をそのままマネっこする(ミラリング)。

お子様の発達年齢が低い場合、周りの人たちがコミュニケーションをとれる存在であることを

まだ分かっていないかも知れません。

ですから、本人がやったことの真似をし、何かをすれば人は反応してくれるのだ

ということに気付いてもらうことが大事です。

人が反応する存在なのだと知ることは、コミュニケーションの土台となります。

②こどもの音声や言葉をそのままオウム返しのように真似る(モニタリング)。

音声や言葉を真似ることで、自分で発した言葉の効果に気付きます。

また、真似ることで、聞いてくれているという安心感や信頼感が生まれ、

お子様に共感や理解を示すことができます。

③こどもの行動や気持ちを言語化する(パラレル・トーク)。

大人側がこどもの気持ちを理解して、コミュニケーションをとりたいという意図を

伝えることがねらいとなります。

また、言語と体験・気持ちを一致させることで、感情抑制力の向上や語彙力の向上も促せます。

➃大人自身の行動や気持ちを言語化する(セルフ・トーク)。

「私は~と思う」と伝える(アイ・メッセージと言います)ことで、反発心が生まれにくくなります。

提案を決めるのは飽くまでお子様本人となることで、主体的に行動を変えてくれます。

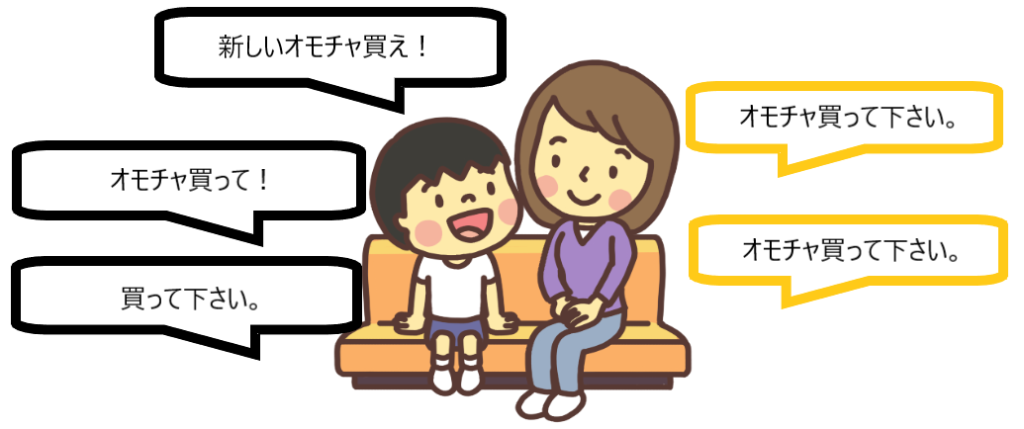

⑤こどもの言い誤りを正しく言い直して聞かせる(リフレクティング)。

意味・文法・使い方などの間違いを、正しい言葉にしてお子様に返していきます。

指摘や訂正をすると発言意欲が失われるので、単純に返すだけで良いです。

⑥こどもの言葉を意味的、文法的に広げて返す(エキスパンション)。

お子様のセリフに1つ情報を加えて返事をすることで、言葉を少しずつ拡張していきます。

また、相手の言葉を1つずつ拡張していくと、会話が続き易くなる効果もあります。

⑦こどもに新しい言葉のモデルを示す(モデリング)。

言葉のやりとりが出来始めたお子様に、新しい言葉のモデルを示すことで、

応答の仕方や会話の方法を知らせることができます。

いかがでしょうか。

これを見て気付いた方もいらっしゃるかも知れませんが、そもそもこの7つの方法のどれかは

すでに実践されていませんか?

名前などを暗記する必要はなく、意識して少しずつ実践してみることが大事です。

おわりに

いかがでしたか。それでは今回のまとめに入ります。

・語彙獲得期までのお子様に関しては、共感的なアプローチがとても重要

・その方法を具体化したのがインリアルアプローチ

・インリアルアプローチを少しずつ意識し、お子様と関わっていく事が大切

今回は、語彙獲得期までのお子様に対し、どのような関わり方が大切かをご紹介しました。

次回は語彙連鎖期以降のお子様に関する内容をお伝えする予定です。

ブログをお読みいただいた保護者様のお役に立てたら幸いです。楽しく子育てをしていきましょう!

体験療育を実施しています。ご相談なども承っております。

お気軽に、お電話やホームページを通してお問い合わせ下さい。

では、今回はこの辺で。

こどもサポート教室クラ・ゼミ札幌東苗穂校第2

住所:札幌市東区東苗穂9条2丁目17-37昭輝ビル2階

電話番号:011-791-2075

営業時間:10時から19時(日曜は休業日)